香港國際社會服務社︰親子Zoom繪本小組

「賽馬會智家樂計劃」混合服務模式實證研究及實務手冊︰親子Zoom繪本小組

計劃源起︰

在兒童特別是幼童的情緒發展過程中,家庭扮演着重要的角色。幼童長時間留在家中,經常與父母互動並表達自己的感受,父母是他們學習理解情緒和表達感受的主要對象。應用發展心理學家Denham(1998)指出,父母經常充當「 情緒教練 」 的角色,通過討論情緒,解釋並探索孩子對自己及他人情緒反應的理解。如果孩子能更好地理解情緒,他們在解決問題和衝突等社交行為的能力也會相應提高,與同齡兒童相處亦會更為融洽,能夠形成和維持良好的人際關係,長遠對孩子身心發展大有裨益。因此,有需要為學齡前及學齡初期的兒童父母,提供處理兒童情緒問題的技巧訓練,以增強他們在應對幼童情緒的能力。

本研究旨在讓家長與幼童在熟悉而安全的家居環境下,透過Zoom 視像形式,由專業社工利用「引導啟發式對話共讀」技巧,與親子進行以情緒為主題的繪本伴讀,以及一系列相關的有趣活動和遊戲;同時協助家長觀察孩子的不同情緒狀態,並引導家長在孩子出現負面情緒時給予適當回應及改善親子關係,減輕家長育兒壓力。

理論框架︰

進行親子共讀時的情緒對話,有助於預測幼兒情緒理解能力。情緒描述和情緒解釋能夠促進幼兒情緒理解的能力,但是並非所有的親子對話都有助於幼兒的情緒理解,唯有「以故事人物心中的想法解釋情緒發生的原因」之情緒對話,才對幼兒情緒理解能力有所助益 (轉引自周育如、張鑑如,2008)。顏嘉辰與翟敏如(2016)的研究發現,對話式情緒共讀技巧介入訓練,對幼兒情緒認知和情緒調節能力均具有積極的影響。介入後,幼兒的情緒認知和情緒調節能力均有顯著提升,而介入效果對男女幼兒和不同年齡段的幼兒均有顯著影響。

對話式情緒共讀技巧的構想,源自於「對話式閱讀技巧」(dialogue reading)。對話式閱讀技巧由美國發展心理學家Whitehurst 等(1988)提出,主要為提升兒童的語言能力、訓練成人共讀的發問技巧、學習聆聽的能力、培養孩子說故事的能力,其主要技巧可綜合為 CROWD 及PEER。

CROWD 包括Completion(完整性)、Recall(回憶)、Open-ended(開放性問題)、Wh-questions(Wh 問題)及 Distancing(聯想);PEER 則為 Prompt(提示)、Evaluate(評價)、Expand(擴展)、Repeat(重複),藉由不同的發問技巧,減少成人閱讀的比例,逐步增加由孩子回應、主動表達發揮的比例。

閱讀過程中,成人可因應孩子的回應及語言能力,來作出適當的引導、回應、糾正錯誤理解或表達,同時亦可以了解孩子對不同情緒的理解。翟敏如(2013)採用對話式閱讀技巧,結合情緒繪本中特定主題情緒進行討論,讓師生在過程中展開情緒對話,結果顯示當老師運用更多的開放性問題,幼兒就會更投入故事討論中,在故事的討論互動中,幼兒的回應明顯增加,並更容易引發幼兒運用情緒語言回應。

介入方法及研究設計︰

是香港國際社會服務社(ISSHK)的前線社工在2023 年招募3 至13 歲的子女及家長,參加網上「親子講故事」活動小組,參加者需能理解廣東話或普通話。是次研究一共招募了56 對親子作為實驗組參加者,他們獲邀於2023 年8 月至12 月期間參加共4 節的網上活動小組,在小組開始前(前測)、結束後(後測)及活動結束後兩個月(追蹤測試),父母須填寫問卷,最終共有50 對親子出席活動和完成問卷調查。

為評估網上「親子講故事」活動小組的有效性,前線社工另外招募了62對親子作為對照組參與者,並邀請他們完成與實驗組相同的問卷,當中回收的有效樣本為56份。研究通過比較實驗組與對照組的各個研究變項,以驗證活動成效。

親子組參與為期兩週共四節、每節一小時之《當你憤怒擔心時》Zoom 繪本小組活動,並與香港浸會大學合作就「引導啟發式對話共讀」對「親子關係」、「家庭功能問題」、「兒童的情緒調節能力」及「父母在面對兒童負面情緒時的應對方式」各方面的成效進行研究。

整個小組是以Zoom 作為媒介,由前線社工就「憤怒」和「焦慮」兩種幼童較常出現的負面情緒挑選四本「以故事人物心中的想法解釋情緒發生的原因」的繪本,對參加實驗組的家長與子女進行引導啟發式對話共讀。透過活動,讓家長陪伴幼童閱讀繪本,同時提升家長對孩子不同情緒的覺察,並引導家長當孩子出現負面情緒時給予適當的回應。

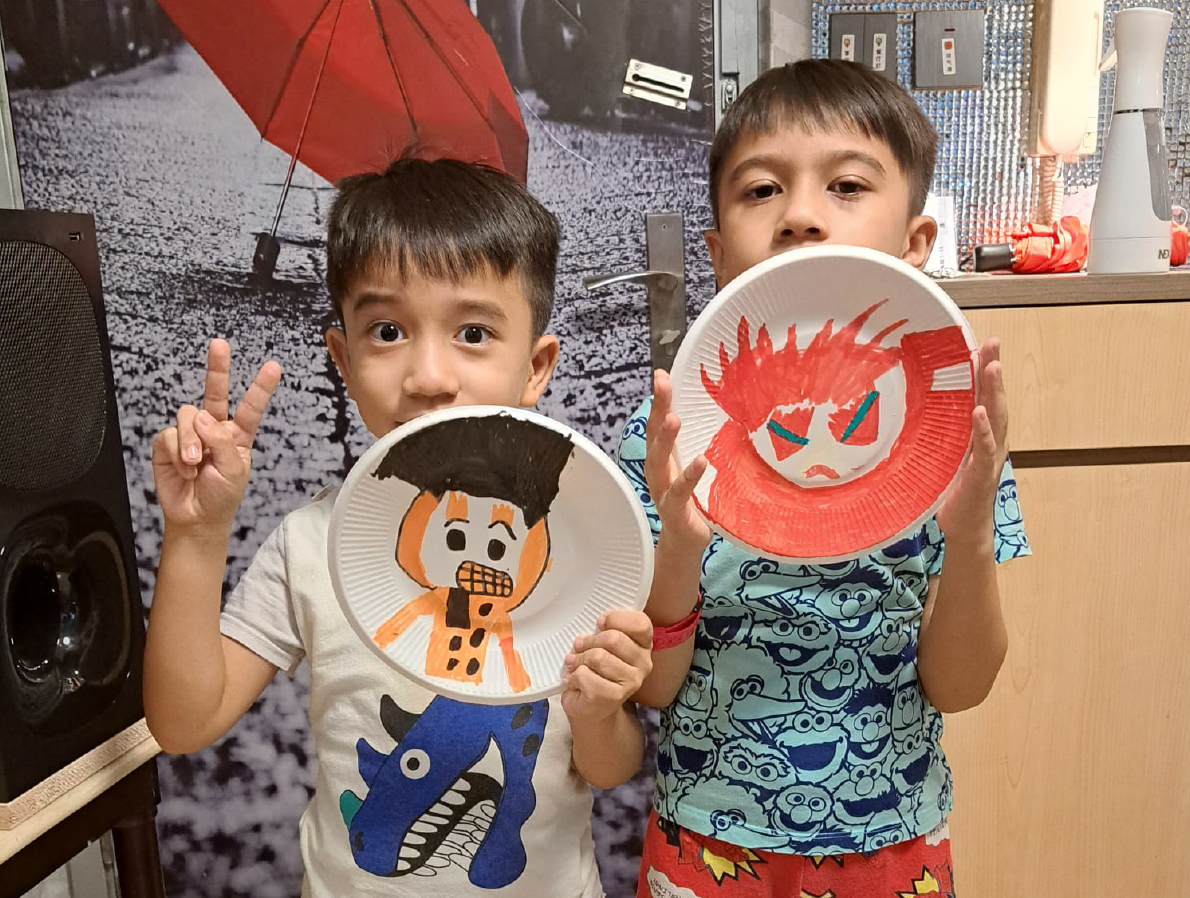

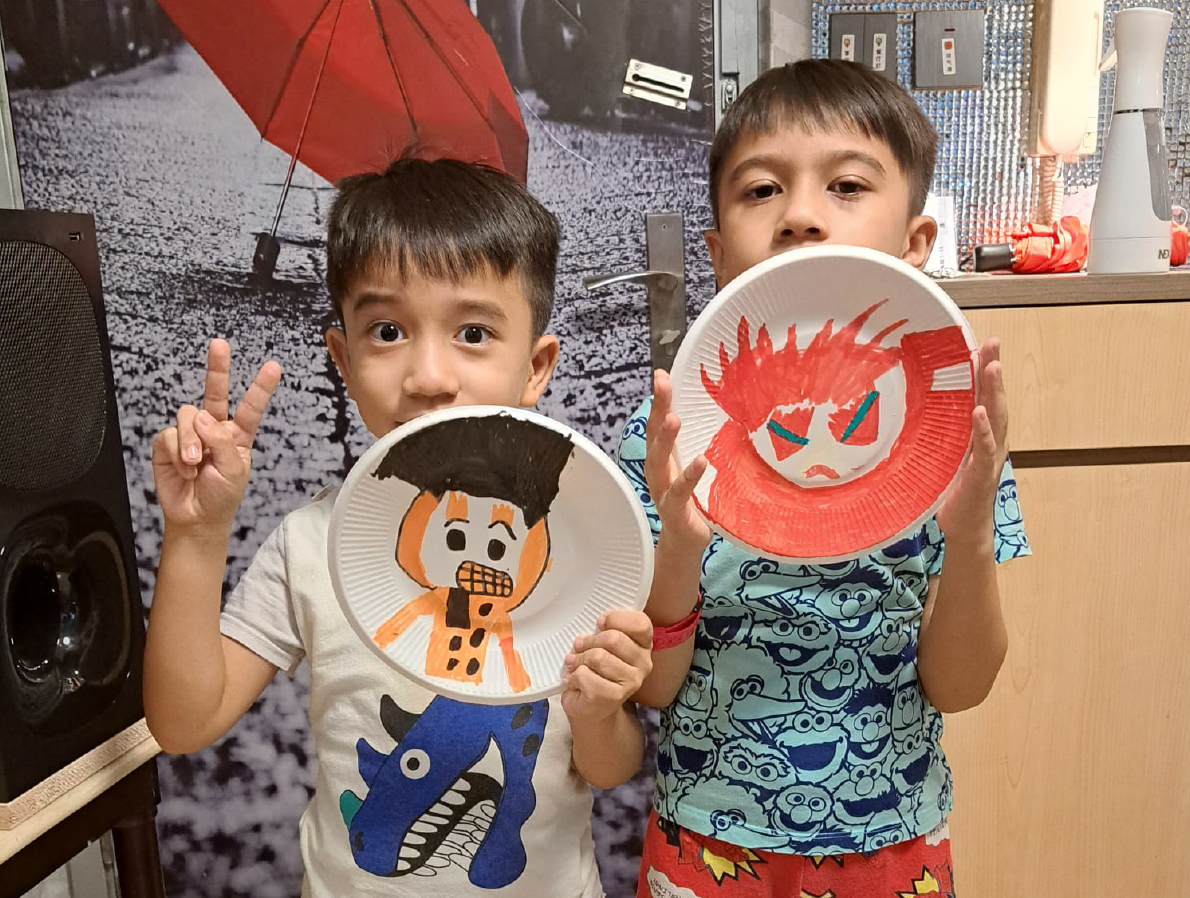

此外,小組亦加入各種與特定主題情緒相關的活動,例如通過製作小手工讓抽象的情緒形象化,以加強家長及幼童對「憤怒」和「焦慮」情緒的覺察能力,從而提升他們對主題情緒的理解及管理,增強父母應對孩子負面情緒的能力,增進親子溝通和改善關係。

研究採用了4 個量表以評估參與者的親子關係、家庭功能問題、兒童的情緒調節能力,及父母在面對兒童負面情緒時的應對方式,包括︰

1. 親子關係量表(C-PRS)

2. 家庭功能評定量表(Family Assessment Device, FAD)

3. 情緒調節量表(Emotion Regulation Checklist, ERC)

4. 家長對孩子負面情緒的反應量表(Coping with Children’s Negative Emotion Scale, CCNES)

研究結果︰

相比對照組參加者,實驗組參加者參與「親子講故事」活動後,在家庭功能、兒童情緒消極及不穩定性方面均有顯著改善,且效果於兩個月後的追蹤測試時仍能維持;而親子衝突方面亦有邊緣顯著性的下降。在面對兒童負面情緒方面,實驗組家長於追蹤測試時,對於非支持性應對方式如限制兒童表達情緒及使用「懲罰」的情況較後測時減少。同時,家長感到「心情低落」情況有顯著改善,而且鼓勵兒童表達情緒的情況亦有所增加,效果仍能於兩個月後維持。由此可見,網上「親子講故事」活動能有效幫助母親在面對兒童出現負面情緒時,減少使用非支持性應對方式,增加運用支持性應對,以減少親子衝突,改善親子關係以致整體家庭功能。

每當孩子出現強烈負面情緒表現,家長情緒亦容易受到牽引,從而傾向採取非支持性的應對手法(如懲罰、限制表達)。然而,這種手法可能會激發孩子的極端反應,導致家長情緒失控,採取更消極的手法應對,陷入惡性循環,長遠甚至可能破壞親子關係,影響家庭功能。因此,家長需要具備調節自己情緒的能力,專注於孩子的需求,採取正面的回應,幫助孩子處理情緒。

這次「親子講故事」活動是透過故事情節,以引導啓發式對話共讀,與孩子一起探索故事主人翁面對不同情景時會出現的情緒,讓孩子明白相關情緒出現的原因和感受,以提升他們對兩個主題情緒的理解能力。加上社工引導家長因應孩子的回應作適當正面回應,讓孩子感受到被理解和接納,有助減低孩子出現情緒時的消極及不穩定性。

透過引導啓發式對話共讀,家長有機會聆聽孩子表達相關情緒出現的感受,更能掌握孩子情緒出現的原因和理解他們相應行為,有助提升家長對孩子情緒的覺察,從而作出適當的回應來取代已往較消極的應對(如懲罰或遏止孩子表達情緒)。

討論及總結︰

香港教育制度向來着重學業成績,加上中國人傳統觀念強調個人成就,以致兒童自入 學階段便面對巨大壓力,容易出現較多的負面情緒。作為家長,每當孩子出現極端情緒時,需要適當回應,方能幫助孩子健康成長。與孩子共讀繪本不僅可提升孩子閱讀的興趣,還能幫助孩子認識情緒由來,更重要的是家長與孩子創造優質親子時間,建立彼此連繫,增進感情。隨著科技進步,電子通訊裝置普及,疫情後香港人普遍能掌握基本的應用數碼通訊科技的技巧,加上互聯網上有不少以情緒為主題的繪本,搜尋合適的繪本變得相當方便。

是次活動以 Zoom形式進行,家長即使要照顧其他孩子或遇到時間分配問題,亦能夠出席參與,家長還可以讓多於一位子女在旁同時參與,促進彼此交流。活動主要是進行引導啓發式對話共讀繪本,家長如果能掌握所需技巧,隨時隨地亦可與孩子進行,非常合適香港的家庭環境。

是次研究參與家長全是女性照顧者,建議將來可考慮邀請男性照顧者參與,以比較會否因性別、情感表達、理解及解讀情緒有所不同而出現不同效果。此外,是次參與兒童年齡涵蓋多個不同發展階段,長遠亦可考慮按兒童年齡或發展階段進行小組活動,有利增強參與兒童對情緒及情緒詞彙理解能力的一致性,改善因不明白內容而減少參與的情況。

最後,這次小組主要由社工進行共讀,家長則在旁觀察及參與。然而,鑑於每位兒童的語言發展進度及對情緒詞彙理解程度有所不同,建議將來可考慮改由社工教授家長引導啓發式對話共讀技巧,並由家長在家與子女進行定期閱讀情緒為主題的繪本。這樣既可成為有益的親子活動,促進親子關係,家長亦可按子女對各種情緒的理解程度作個別解釋,以及提供更多機會給子女提問及表達想法,促進親子溝通及交流。是次實證為本的研究結果顯示,網上「親子講故事」能為家長及兒童帶來正向改變。因此,研究團隊認為該活動值得在社區繼續推行,以惠及更多家庭。