【親子教育】香港公教婚姻輔導會︰「燭」起親子路6A品格教育小組

計劃源起︰

在知識型經濟迅速發展下,香港大多數家長普遍相信優異的學業成績,可為子女帶來理想事業和光明前途,並以學業成績作為培育子女的首要目標和重要方向。家長在教養過程中,經常集中於子女不足之處。雖然這些方式有助於培養孩子紀律和堅韌力,但同時可能造成親子之間的溝通障礙、情感疏離,甚至關係緊張。

教育局自 2020 年起開展全港的「正向家長運動」,宣揚培育子女的正向思維、方法和態度。衞生署家庭健康服務轄下的母嬰健康院,會為有需要的家長提供涵蓋正面管教原則的「3P 親子『正』策課程」,協助家長運用正面的溝通技巧和管教方法,以不傷害兒童自尊心的態度去處理兒童行為問題。可見,正向教養於教育界及衞生福利界受到高度關注(轉引自:香港特別行政區政府 [新聞公報], 2024)。

有見及此,香港公教婚姻輔導會為育有4 至 7 歲幼兒的家長設計一套融合「6A品格教育原則」、「24 項品格優勢」及「五種愛的語言」的正向家長管教介入模式,讓家長可以透過實踐「6A 品格教育原則」,以「24 項品格優勢」作指引,發掘並欣賞子女個人的優點,幫助發展長處,健康成長。為了解是次介入小組對親子關係、子女管教能力感、親子溝通、正向及負面情感、優勢管教及家庭功能的各方面成效,香港公教婚姻輔導會與香港浸會大學合作進行成效研究。

理論框架︰

正向教養指的是「成人跟隨孩子的興趣,給予積極的關注與回應,營造敏感且有愛心的環境,讓孩子在非紀律導向的互動和愉悅的遊戲中成長」(Reedtz et al., 2011)。正向教養策略包括講理、協商與妥協、運用幽默與獎勵、僅以溫和方式處理衝突,並以行動展現父母的親和與對孩子需求的關懷(Gardner et al., 1999)。

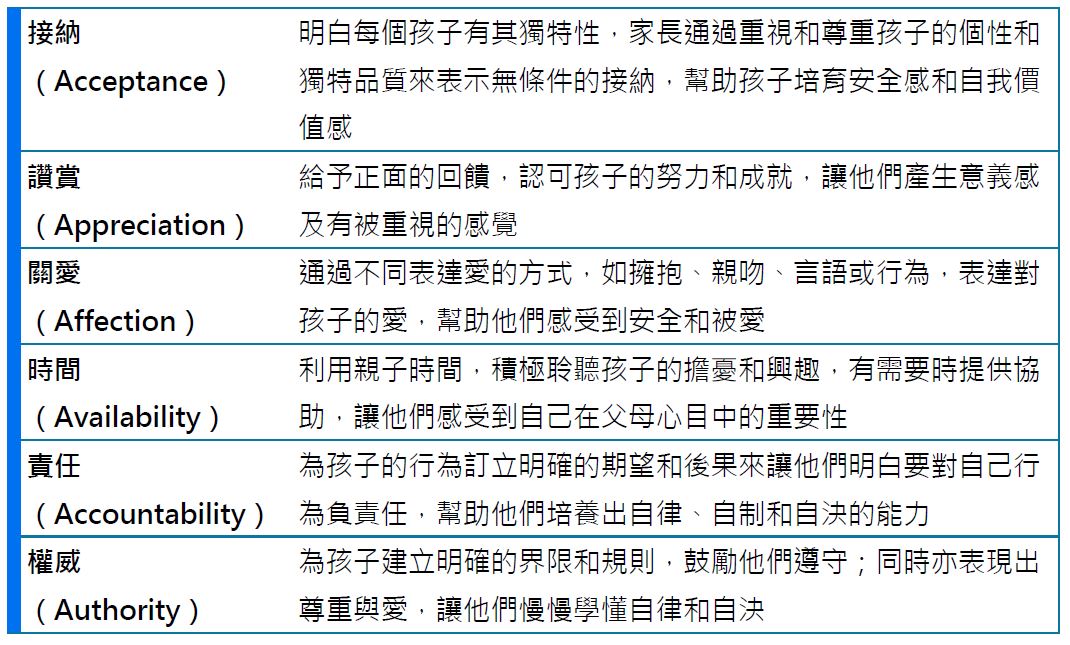

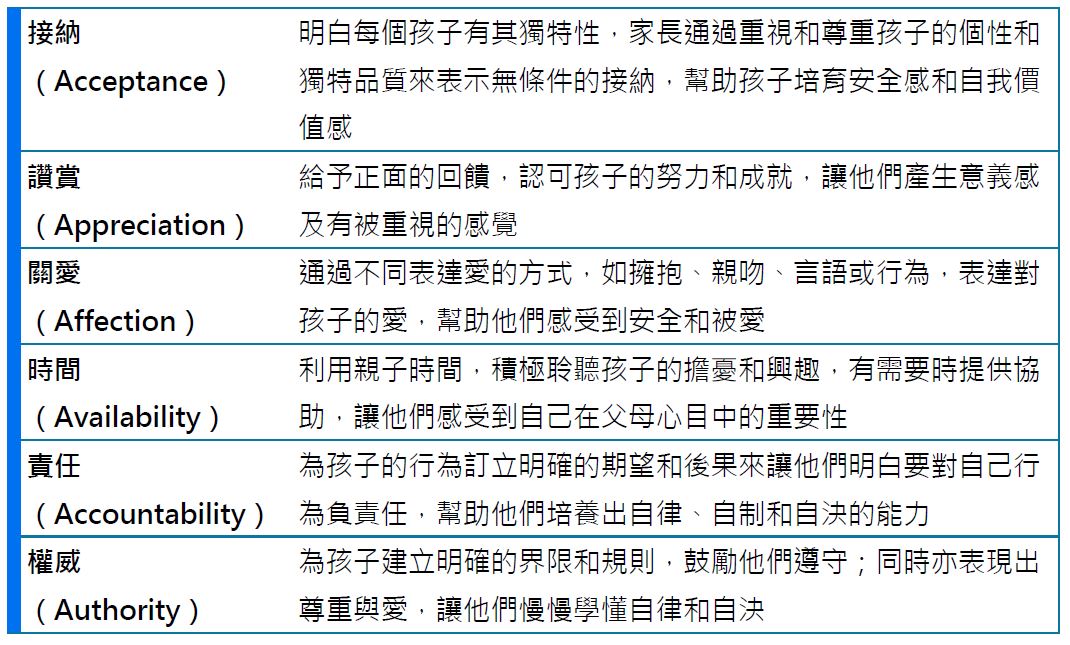

由美國家庭教育專家麥道衞博士(Dr. Josh Mcdowell)提出的「6A 品格教育原則」(The Six A's of Positive Parenting)是一套以培養孩子正向行為習慣和良好品格的家長教養模式(香港有品運動, n.d.;HKCCM, n.d.),強調需要有良好的親子關係作為基礎,將 6A 元素融入日常相處教養當中,幫助孩子建立正面的自我形象和安全感。「6A 品格教育原則」內容如下 (6A管教法, n.d.):

美國 心 理 學 家 Martin Seligman 及 心 理 學 教 授Christopher Peterson(2004)合著具影響力的《 性格強項與美德 》(Character Strengths and Virtue)一書,二人集各地哲學家和宗教領袖廣泛的文獻中歸納出來的「24 項品格優勢」,並歸納為六大美德範疇,以界定優良品格。六大美德範疇及每項美德包含之品格優勢如下:

在建立親子關係的過程中,愛的表達方式扮演著極為重要的角色。根據美籍作家 Dr. Gary Chapman 提出的「五種愛的語言」(Five Love Languages)理論,指每個人感受愛的方式都不同,包括肯定的語言(Words of affirmation)、優質時光(Quality time)、贈 送 禮 物(Receiving gift)、行動服務(Acts of service)和身體的接觸(Physical touch)(Chapman & Southern, 2015)。當父母能夠用孩子最能感受到的愛的語言來表達關心與支持時,孩子會更容易感受到被愛與被接納,讓他們擁抱有希望感與增強安全感(Chapman, 1992),親子之間的情感連結也會更加深厚。

正向心理學仍在早期發展階段,在華人社會研究並不多,更遑論正向管教。因此,香港公教婚姻輔導會嘗試以「6A 品格教育原則」為框架,引入「24 項品格優勢」及「五種愛的語言」等元素,為家長提供多方位正向管教技巧,增強父母管教信心,同時提升與子女溝通能力,發掘並鼓勵子女發展所長,增進親子關係。是次活動是以面對面親子小組形式,連續兩個週末上午進行,透過遊戲、蠟燭、以平板電腦製作 WhatsApp Stickers 及設計親子合照等活動,輕鬆學習正向管教方法,同時享受優質親子時光。

介入方法及研究設計︰

香港公教婚姻輔導會在2023 年 9 月至 2025年 2 月期間,合共招募了79 對 4 至 7 歲兒童及其家長,其中實驗組為 41 對,對照組為 38 對。是次研究採取了準實驗研究設計(Quasi-experimental research),將參加者分別安排到實驗組及對照組。實驗組中的家長以及兒童會接受「燭」起親子路 6A品格教育小組的介入。完成小組後,家長需進行三次問卷調查,即接受小組前(前測)、完成小組結束後(後測),及完成小組結束後 1 個月(追蹤測試)。而對照組家長則以相對應的時間區間完成三次問卷調查作對比研究之用。

研究採用了6 個量化量表來檢視參與家長在親子關係、子女管教能力感、親子溝通、優勢管教、正向及負面情感以及家庭功能各方面的變化及檢驗不同量表中的各個維度之間是否存在相關性及探討變量之間的作用路徑。研究中使用測量工具如下:

1. 親子關係量表(CPRS-SF: Child-Parent Relationship Scale - Short Form)

2. 子女管教能力感量表 (PSOC: Parenting Sense of Competence Scale)

3. 親子溝通量表(PCCS: Parent-Child Communication Scale)

4. 正向及負面情感量表(PANAS: Positive and Negative Affect Schedule)

5. 優勢管教量表(SBPQ: Strength-based Parenting Questionnaire)

6. 家庭功能評定量表(Family Assessment Device, FAD)中的家庭整體功能正向評定量表 (General Functioning Subscale, GF6+)

研究結果︰

小組介入研究顯示,實驗組家長在多個面向出現顯著或邊緣顯著的積極改變,結果可總結如下:

• 管教效能感提升:實驗組家長在子女管教效能感上顯著進步,反映親職能力、勝任程度及問題解決技巧的提升。

• 親子交流改善:實驗組家長在親子交流上顯著進步,特別是「家長溝通」、「兒童同理心/聆聽」及「兒童情緒表達」維度,顯示家長採用開放溝通方式可促進親子互動。「家長限制話題」也呈現交互作用,分析顯示,兒童情感表達與家長限制話題負相關,強調開放溝通的重要性。

• 正向情感增強:實驗組家長的正向情感顯著提升,有助於緩解壓力並促進親子互動。相關分析顯示,正向情感與親子親密性及兒童同理心/聆聽正相關,凸顯家長積極情緒對家庭互動及子女情感發展的正面影響。

• 優勢管教知識與應用提升:實驗組家長在優勢管教知識及應用上顯著進步,更能識別並鼓勵子女發揮優勢能力。相關分析顯示,優勢管教運用與親子親密性、家長溝通、正向情感及優勢管教知識正相關。

因此,「燭」起親子路 6A 品格教育小組顯著提升家長的管教效能、親子交流、正向情感及優勢管教能力,促進親子關係親密性及子女的情感發展。本研究結果強調了開放溝通及正向情感對家庭互動的重要性,而減少溝通話題限制可有助於子女情感表達。另外,父母管教效能是促進正向情感的關鍵因素,應注重提升父母管教效能,以增強父母的親職能力和正向情感體驗。

討論及總結︰

「燭」起親子路 6A品格教育小組活動設計選取包含創作元素,透過遊戲、相片創作活動,讓父母反思現有親子互動模式,練習減少批判,以開放性態度發掘孩子獨特性,亦讓孩子感受到父母無條件接納帶來安全感,促進正向情感互動交流,有助提升親子親密度。

為幫助家長掌握讚賞的技巧,社工在讚賞的主題活動中,介紹「24 項品格優勢」提供方向性指引,講解讚賞原理(如讚賞必須具體的,並根據兒童的實際表現,而非空洞無物,為讚賞而讚賞)。其後,透過手工製作,鼓勵家長專注孩子在製作過程或完成品中,發掘孩子品格優勢,取代過往著眼於尋找不足之處,不斷改進的互動模式。

社工透過講解關愛的原則及優質時光陪伴孩子的重要性,帶出「五種愛的語言」,讓家長反思如何運用孩子喜歡的愛的語言來表達自己對孩子的愛。社工精心安排孩子在另一房間進行 WhatsApp Stickers 設計,讓他們把自己喜歡的愛的語言或心意(如「謝謝你 / 我愛你 / 抱抱我 / 讚賞我 / 陪伴我」等)製作 WhatsApp Stickers,好讓父母了解子女喜好的愛的語言,幫助提升正向情感表達及交流。

最後,社工亦講解責任與權威的原則,透過不同的場景練習,先讓家長理解如何實踐,再提出家長鼓勵孩子在完成蠟燭製作後自行獨立清潔,讓孩子學習履行責任,同時社工亦鼓勵家長嘗試以溫柔而堅定的態度讓孩子完成任務。幫助家長提高解決問題的技巧及提升管教效能感。

總括而言,整體活動設計安排能讓家長與孩子於輕鬆愉快心情下進行,既可讓親子雙方寓學習新知識於娛樂,同時又能促進雙方了解,增加親子正向溝通,可見正向教養亦是未來一個以促進親子溝通、改善關係的親子管教教育的可行方向。